art article alphabet image blog photo france roman homme cadre message mort art éléments livre texte divers annonce anges prénom photo

Rechercher Articles les plus lus Statistiques

Date de création : 06.12.2010

Dernière mise à jour :

06.12.2010

1 articles

Le Tombeau de Jésus

Auditeur, depuis 1994, des conférences tenues par les Directeurs d'études et chargés de conférences de la chaire "Histoire des courants ésotériques dans l'Europe moderne et contemporaine (Section des Sciences Religieuses de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne)", André Deghaye est l'auteur d'un Essai : Le Nombre du Fils, Nombres et Harmoniques dans La Bible et dans l'Art chrétien du Moyen Âge et de la Renaissance. Préface d'Antoine Faivre (directeur d'études émérite à l'E.P.H.E.), Paris, Dervy, 2007.

Le tombeau de Talpiot :

- Le Nom de Marie et la prophétie d'Esaïe

- L'annonce faite à Marie. Quand Myriam devient Marie

- Etude des symboles de l'entrée du tombeau

- A propos de la Résurrection et de l'Ascension du Christ

- Epilogue

- Notes

- Bibliographie

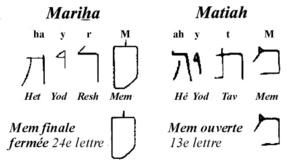

L'alphabet hébreu est composé de 22 lettres. Cinq d'entre elles, lorsqu'elles sont placées à la fin des mots, ont une fonction grammaticale. Elles gardent leur nom d'origine mais changent de forme. Ainsi leur nombre passe de 22 à 27 et Mem, 13e lettre de forme ouverte, devient Mem finale fermée, la 24e de l'alphabet. Cette lettre ne doit donc se trouver qu'à la fin d'un mot. Elle indique le pluriel lorsqu'il s'agit d'un nom commun. Or, l'écriture hébraïque allant de la droite vers la gauche, la première lettre écrite sur l'ossuaire de Mariha est incontestablement un Mem fermé donc final, d'ailleurs très agrandi.

Mariha (Marie) et Matiah (Matthieu) tels qu'ils sont gravés sur deux des ossuaires :

Il n’existe aucune exception grammaticale à l’emploi spécifique des cinq lettres finales. Une lettre appelée ‘finale’ doit toujours se trouver à la fin d’un mot, jamais en son début ni en son corps et cela qu’il soit un nom propre ou un nom commun.

Il n’existe aucune exception grammaticale à l’emploi spécifique des cinq lettres finales. Une lettre appelée ‘finale’ doit toujours se trouver à la fin d’un mot, jamais en son début ni en son corps et cela qu’il soit un nom propre ou un nom commun. Reportons-nous en Isaïe 9, 6 et aux mots "pour la grandeur". La préposition pour et le mot grandeur sont réunis en un seul terme : LeMeribah ; Le : pour - Meribah : [la] grandeur (Mem final, Resh, Beth, Hé) . Meribah est le seul mot commençant par une lettre finale dans la Bible hébraïque. Le fils annoncé par Isaïe sera de la descendance de David. La lettre Mem désigne l’eau, Mère de la Vie. Ainsi mise en relief dans la prophétie, la lettre M-Mem-Finale désignerait-elle celle qui portera ce Fils en son sein, celle dont le nom commencera par un M-final ? Cette lettre, en initiale de Mariha sur l'ossuaire, ferait-elle de Marie la mère de ce Fils. Vraisemblablement, ce serait afin de magnifier le nom de Marie, de le glorifier, que la première lettre de son nom " M " aurait été ainsi rapprochée de celle du mot " grandeur ". C’est aussi, faut-il le préciser, la lettre qui termine le mot Dieu Elohim, ainsi que le mot homme qu’Il créa, à Son Image, Adam. En outre, cette lettre paraît avoir été gravée un peu plus grande que les suivantes. Serait-ce afin de souligner la relation avec celle du mot Meribah de la prophétie d’Isaïe, la ‘Grandeur’ étant ainsi transposée à Marie ? En quelque sorte, il se serait agi de la désigner comme étant – de tous temps – la seule et véritable mère du Messie. Il est donc probable que lors de l’inhumation de ‘cette Marie là’ (car rien ne nous prouve qu’il s’agit bien de la Vierge), l’on ait voulu, par cette lettre finale en début de son nom, la distinguer de tous autres noms d’ossuaires présents dans ce même tombeau. Il est étonnant qu’aucun des archéologues et paléographes, auxquels les épitaphes ont été soumises, n’ait relevé ce fait troublant. Ce Mem final, en lettre initiale de Mariha, n’a sans doute pas échappé à certains d’entre eux – aussi cette question pourrait-elle bien resurgir un jour prochain. L’hypothèse formulée par l’un des intervenants dans le documentaire, selon laquelle le nom gravé serait une traduction en hébreu du nom latinisé de Marie ne peut être retenue, car un Nom reste un Nom et, si un Prénom peut être traduit différemment en plusieurs langues, le retour en son pays d’origine lui fait retrouver sa forme originelle. En l’occurrence Marie redevient Myriam en hébreu, avec un Mem ouvert en son début et un Mem fermé à la fin.. Quand, à quel moment, Myriam est-elle devenue Mariha (Marie) avec un seul Mem fermé ? Lors de son inhumation ou avant, de son vivant ? C’est encore dans l’Ancien Testament que nous trouverons la réponse à cette intéressante question. L’Annonce faite à Marie. Quand Myriam devient Marie : A l'origine, le nom de Marie en hébreu ne pouvait être que Myriam. Dans l’Ancien Testament, Dieu change des noms de personnes ou de lieux afin de les rendre plus forts ou plus glorieux. Par exemple, Il transforme les noms de Abram et Saraï en Abraham et Sarah et, alors que Saraï est stérile et qu’ils sont tous deux très âgés, Dieu leur annonce qu’ils vont avoir un fils. Ce fils sera nommé Isaac. De cet événement, retenons que c’est au moment de ‘l’annonce’ que Dieu a transformé les noms d’Abram et de Saraï (Gn 17, 5 et 15). C’est donc, très probablement, au moment ou l’ange Gabriel, envoyé de Dieu, annonce à celle qui se nomme Myriam qu’elle sera la mère du Messie, que son nom devient Marie (Mariah) : Je te salue [Marie] […] Le Seigneur est avec toi (Lc I, 28) dit l’Ange.

En hébreu, les mots 'salut' ou 'saluer' sont inséparables de Shalom (paix), dans lequel on trouve Shem le Nom. De là découle notre hypothèse : "Je te salue" pourrait avoir pour autre signification "Je te nomme". Cela, en présupposant que la rédaction en grec du Nouveau Testament aurait été réalisée à partir de notes écrites en hébreu ou en araméen. C'est ce que certains auteurs, dont Claude Tresmontant, affirment (v. Bibliographie).

Cela nous permet de revenir à la lettre Mem (référence : Maïm eaux). Il y aurait en Mem (la lettre) une symbolisation de Maïm significative d’une fonction procréatrice. Il est écrit : " Que les eaux foisonnent d’une profusion d’êtres vivants " (Gn 1, 20). Originelle, l’eau est pure, c’est à dire ‘vierge’ de toute impureté ; le baptême par l’eau ‘lave’ et efface le pêché originel.

‘Pureté’, ‘virginité’ et ‘maternité’ ne sont-ils pas trois des qualificatifs habituellement attribués à la Vierge Marie ? A propos des deux formes d’écriture de Mem, le Bahir leur attribue des symboles sexués (Le Bahir, 84-86). Cet ouvrage, considéré comme étant l’un des plus anciens écrits kabbalistiques juifs, qualifie de mâle le Mem fermé et tout à la fois de mâle et femelle le Mem ouvert, mais il fait ressortir le caractère masculin comme étant prédominant dans les deux formes de Mem. Le Bahir précise que Mem est de principe masculin et que par l’ouverture on obtient le féminin (sans doute afin de lui donner la possibilité d’engendrement). Or, nous l’avons vu, les deux Mem, ouvert en début de mot et fermé à la fin de Myriam, ont été remplacés par un seul, très agrandi faut-il le rappeler, afin de former le nom Mariha. Ne pourrait-on y voir la réunion symbolique des deux Mem (ouvert et fermé) en un seul et, dans cette hypothèse, l’exclusion de tout apport masculin d’origine humaine en la Vierge Marie dans le processus d’enfantement du Christ ? Une dernière observation s’impose à propos de cette lettre mystérieuse en début du nom de Mariha. L’emplacement habituel de la petite pointe supérieure d’une lettre hébraïque est à gauche, lieu de commencement de son tracé. Or, ici , la pointe de la lettre est ostensiblement placée au centre. La forme allongée de cette Mem finale, surmontée de sa pointe centrée, n’évoquerait-elle pas la permanence de son rattachement à la Divinité ?

Par son graphisme la lettre n’aurait-elle ni début ni fin ? Ne soulignerait-elle pas son appartenance à ce qui est en Haut et, par conséquent, celui de Mariha à Dieu ? L’emplacement insolite de cette pointe au sommet de la lettre Mem de Mariha, pourrait avoir un signification identique à celle du doigt levé sur certaines toiles médiévales ou renaissantes (dont quelques-unes de Léonard de Vinci), symbole reliant l’un des personnages représentés au monde divin.

Notons encore ce paradoxe, selon la Tradition la lettre Mem s'écrit Mem-Mem finale mais le Bahir précise "Ne lis pas Mem, mais Maïm les eaux [...]" (Bahir 86), soit Mem, Yod, Mem finale. Cette dernière forme est en conformité avec les Ecritures mais pose problème, la valeur développée de la lettre passe de 80 à 90, soit de 8 à 9 en valeur réduite. Ces nombres conduisent à des significations qui diffèrent sur le plan du symbolisme arithmologique !...

De tout cela il apparaît de plus en plus probable qu’une écriture en araméen ou en hébreu a précédé les écrits grecs de certains des quatre évangélistes, mais ce n’est encore qu’une hypothèse. Finalement, est ce bien Marie, la Vierge mère de Jésus, du Christ, qui est là ? Il ne peut y avoir ici aucune preuve ni aucune certitude et il n’y en aura probablement jamais. Le symbole (chevron-cercle) à l’entrée du Tombeau selon "Alpha et Oméga" : A l’entrée du tombeau, le cercle et le chevron qui le surmonte, symboliseraient ces paroles : " Je suis l’Alpha et l’Oméga " ou " Je suis le commencement et la fin ; le premier et le dernier " (Ap 1,8 ; 21,6 ; 22,13). On retrouve ce symbole, sous la forme simplifiée d’un point surmonté d’une équerre sur l’un des ossuaires. Le cercle (ou point) serait Alpha, première lettre de l’alphabet grec, et le chevron (symbole de sommet) serait Oméga dernière lettre grecque. Les inscriptions sur les ossuaires étant en hébreu, le point serait Aleph, première lettre de l'alphabet hébreu, et le chevron serait Tav la vingt-deuxième et dernière lettre ou, si l’on tient compte des lettres finales, Aleph finale la vingt-huitième, celle à venir selon certains kabbalistes. Ces deux symboles nous conduisent aux nombres auxquels les lettres hébraïques sont associées. Le cercle (ou point) et le chevron

Le chevron soutient le toit. Le toit est le sommet de la maison, le point le plus haut de l’édifice. Or, ni Oméga dont la valeur est 800, ni Tav dont la valeur est 400 ne sont, à nos yeux, représentatifs de l’Incommensurabilité, de l’Infini divin. Le Verbe est Dieu, Dieu est son Verbe. L’alphabet hébreu est symbolique du Verbe divin. Une seule lettre est à la fois 1 et 1000, c’est Aleph qui est en même temps la première lettre de l’alphabet hébreu et – parmi les finales – la vingt-huitième (N. 2). Elle est considérée comme étant la lettre à venir, celle de la fin des temps, celle qui présidera au Jugement dernier. Dans l’hypothèse où, au cours des siècles, le symbole de l ‘entrée du tombeau aurait été transformé, le cercle en œil et le chevron en triangle, l’ensemble du triangle et de l’œil serait devenu un emblème représentatif de la chrétienté. L’œil symbolise aussi la Source de toutes choses. Mais il faut encore que ces différents éléments nous rappellent l’Un et le Tout, le début et la fin, le 1 et le 1000. Quelques rares documents sont susceptibles de conforter notre hypothèse, ce sont : - 1) une enluminure d’un psautier bénédictin représentant un Christ en Croix, XIe.

Le chevron soutient le toit. Le toit est le sommet de la maison, le point le plus haut de l’édifice. Or, ni Oméga dont la valeur est 800, ni Tav dont la valeur est 400 ne sont, à nos yeux, représentatifs de l’Incommensurabilité, de l’Infini divin. Le Verbe est Dieu, Dieu est son Verbe. L’alphabet hébreu est symbolique du Verbe divin. Une seule lettre est à la fois 1 et 1000, c’est Aleph qui est en même temps la première lettre de l’alphabet hébreu et – parmi les finales – la vingt-huitième (N. 2). Elle est considérée comme étant la lettre à venir, celle de la fin des temps, celle qui présidera au Jugement dernier. Dans l’hypothèse où, au cours des siècles, le symbole de l ‘entrée du tombeau aurait été transformé, le cercle en œil et le chevron en triangle, l’ensemble du triangle et de l’œil serait devenu un emblème représentatif de la chrétienté. L’œil symbolise aussi la Source de toutes choses. Mais il faut encore que ces différents éléments nous rappellent l’Un et le Tout, le début et la fin, le 1 et le 1000. Quelques rares documents sont susceptibles de conforter notre hypothèse, ce sont : - 1) une enluminure d’un psautier bénédictin représentant un Christ en Croix, XIe.- 2) le triangle et l’œil sur un tableau de Jacopo Carrucci : Le souper à Emmaüs, XVIe.

- 3) un triangle entourant un cercle sur un tableau jésuite du XVIIe. Toutefois, il existe une exception scripturaire qui ne se trouve qu’une seule fois dans l’écriture hébraïque de l’Ancien Testament, en Esaïe 9, 6 (Isaïe dans la Bible en hébreu). Il s’agit du mot Meribah dont la signification est ‘Grandeur’ et dont l’initiale est un Mem final. Employé dans le cadre d’une prophétie annonçant qu’un Fils viendra pour la grandeur du peuple hébreu (pour le sauver selon d'autres exégèses), le Mem final en initiale du mot Meribah peut-il être rapproché de celui de Mariha dont le Fils est le Messie reconnu par les chrétiens ? Le nom de Matiah (Matthieu), sur un autre ossuaire présent dans le même tombeau, est d’une écriture très proche de celle de Mariha. Il nous permet de mieux visualiser la différence des deux lettres Mem. L’une est fermée, l’autre est ouverte.

1) Un psautier bénédictin de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés (XIe) nous présente un Christ en Croix surmonté de cette pancarte (B.N. Réserve des manuscrits, Lat. 11550 (dr) :

La pancarte de la Croix du psautier (détail des gravures 4 et 5, Le Nombre du Fils (N. 3) .

Sur cette pancarte dont les extrémités supportent les traditionnelles lettres Alpha et Oméga, on distingue une série de petits points surmontés du chiffre 1 ; L’Un est Dieu et Dieu est le Verbe. L’alphabet hébreu est symbolique du Verbe divin. Ces énigmatiques points sont au nombre de 28. Ils sembleraient nous indiquer que 28 'petites choses mystérieuses' sont à dénombrer entre ces deux lettres grecques et qu’ensemble elles seraient représentatives de l’expression " Je suis l’Alpha et l’Oméga ". Dans l’hypothèse où il s’agirait d’une quantité de lettres et que cela indiquerait que Alpha et Oméga ne sont pas les références originales, seules les 28 lettres de l’alphabet hébreu de Aleph 1 à Aleph 1000 pourraient s’y substituer.

2) Le souper à Emmaüs de Jacopo Carrucci (XVIe) nous présente un triangle de lumière avec, en son centre, un œil. L’ensemble est placé au dessus de Jésus :

Détail du tableau de Jacopo Carrucci (dr).

3) Un tableau ayant appartenu aux Jésuites de l’école de Reims, appelé La Vierge ésotérique ou La Vierge alchimique (XVIIe) présente un triangle avec, en son centre, un cercle (musée de l’ancienne école des Jésuites de Reims, dr). L’ensemble – triangle et cercle – semblerait donner naissance à une corne d’abondance :

Détail de La Vierge ésotérique de Reims (dr)-(gravures 1 à 3, Le Nombre du Fils)

La corne, détail de cette dernière gravure, vient conforter notre hypothèse de l’Aleph qui serait symbolique à la fois de ‘l’Un’ et du ‘Tout’, de 1 et de 1000, soit des deux valeurs ‘extrêmes’ d’Aleph. Selon une symbolique géométrique des lettres "le cercle exprime Aleph, et le triangle exprime Mem" (N. 4). La corne, issue du cercle enfermé dans le triangle, se dit Keren en hébreu et s’écrit Kof, Resh, Noun final. Sa valeur est égale à 1000 (Kof 100 + Resh 200 + Noun final 700 = 1000), soit la valeur d' Aleph. Cela rejoint la pancarte de la Croix du psautier qui, clairement à notre avis, désigne les 28 lettres de l’alphabet hébreu et les valeurs dont celles des lettres finales allant de 500 à 1000. Ces dernières sont donc utilisables dans la recherche des nombres symboliques attachés aux mots en hébreu de l’Ancien Testament. Cela fut d’ailleurs pratiqué par les kabbalistes chrétiens et l’est encore de nos jours, à l’opposé des kabbalistes juifs qui, de toujours, s’y refusent. Pourtant, incontestablement, ces lettres et leur nombres existent !….

Pourquoi la lettre Mfinale, fermée de valeur 600, serait-elle en début du mot Men la prophétie 9, 6 d’Isaïe si ce n’est pour en faire ressortir la Grandeur par son nombre plus élevé que Mem ouverte de valeur 40 ? Pourquoi cette même lettre aurait-elle été utilisée en début du nom Marihasi ce n’est pour le magnifier ?

Les lettres de l’alphabet hébreu sont encore symbolisées par des personnages ou des anges sur d’autres œuvres picturales renaissantes, telles le Jugement dernier de fra Angelico, une Nativité de Giotto, une série de points entourant le Christ d’un camée sur une statuette de Ste Foy, etc…. (André DEGHAYE, Le Nombre du Fils, Paris : Dervy, 2007 – Iconographie).

Là encore on ne peut, à partir de ces éléments, qu’émettre des hypothèses. Certes, ils peuvent nous troubler, mais ils ne pourront sans doute jamais devenir des certitudes ; d’autant que le rassemblement de divers ossuaires, en ce sépulcre, peut très bien avoir été réalisé ultérieurement à la mort de Jésus et de Marie, pas nécessairement dans le but de tromper, de fabriquer un ‘faux’, mais dans celui de procurer aux fidèles un lieu de recueillement. D’ailleurs, au cours des siècles suivant la crucifixion de Jésus, plusieurs tombeaux découverts à différents endroits, ont été déclarés " véritable tombeau de Jésus ". Ces diverses découvertes ne devraient donc pas altérer, ni même troubler la foi des chrétiens en Jésus-Christ, Fils de Dieu né de la Vierge Marie.

A propos de la Résurrection et de l’Ascensiondu Christ :

La question de la résurrection du Christ et de son ascension ne peut être absente de notre propos. Selon l’Eglise, Jésus ressuscité s’est élevé au Ciel. Ses ossements ne peuvent donc se trouver dans le tombeau de Talpiot. Cependant les évangiles sont, sur ce point, imprécis bien que complémentaires. Ils ont pour base les récits de divers témoins oculaires qui, tous, ont dit la même chose : ils ont constaté que le tombeau où le corps de Jésus avait été déposé était vide et, qu’après cela, ils ont vu Jésus ressuscité et ont assisté à son ascension. Leur témoignage ne peut être mis en doute. Mais qu’ont-ils vu exactement ?

Marie de Magdala est la première personne à voir Jésus après son ensevelissement et sa résurrection mais elle ne le reconnaît pas : " Tout en parlant [à l’ange], elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c’était lui " (Jn 20, 14). Thomas-Didyme ne peut le reconnaître qu’après avoir vu et touché ses mains, ses pieds et son côté percé (Jn 20, 24-29). Jésus s’approche de quelques apôtres occupés à pêcher sur le lac de Tibériade ; ils ne le reconnaissent que sur l’intervention du "disciple que Jésus aimait " qui leur dit " c’est le Seigneur " (Jn 21, 7). Le Christ ressuscité n’aurait-il plus la même apparence humaine que celle d’avant sa mort ? Il est permis de se poser la question, d’autant que Jésus dit à Marie de Magdala " Ne me retiens pas [‘ne me touche pas’ selon d’autres traductions] car je ne suis pas encore monté vers mon père " (Jn 20, 17). D’autre part, saint Marc se montre encore plus précis : "Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d’entre eux [ses disciples] qui faisaient route pour se rendre à la campagne " (Mc 16, 12) ; ‘sous un autre aspect’ : ces paroles signifient que le corps physique de Jésus s’est transformé et n’a plus la même apparence.

Autre troublante apparition " [alors que] les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus apparaît au milieu d’eux […] " (Jn 20,19). Selon saint Luc, les disciples ne le reconnaissent qu’au cours d’un repas pris en commun "Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, puis il leur devint invisible " (Lc 24, 31) ; ‘Jésus apparaît’ – ‘puis il leur devint invisible’ : on ne peut être plus clair, Jésus après sa mort se rend visible à volonté, dans un corps ‘sublime’ qui n’est plus fait de cette matière qui n’est que terrestre. Ce serait ce corps que les disciples ont vu à plusieurs reprises et qui ensuite s'est élevé dans les Cieux. Cette interprétation – certes différente de celle de l’Eglise – de la résurrection et de l’ascension du Christ dans les évangiles devrait, à notre sens, exalter la foi des chrétiens plutôt que l’altérer ou même simplement la troubler.

Est-il absolument nécessaire de croire en la résurrection de la chair pour croire en Jésus-Christ-Dieu ? Est-il vraiment impossible de comprendre autrement le divin message ? Ne pouvons-nous l’interpréter de cette façon :

Afin de montrer aux hommes le chemin qui doit être le leur sur cette terre et ce qu’ils peuvent espérer après leur mort, Dieu le Fils naît comme un homme, vit comme le plus humble des hommes et meurt comme le plus misérable d'entre eux. Ayant accompli cela, abandonnant ce corps qui n’est que matière il se rend visible à plusieurs reprises, il apparaît ou disparaît, s’incarne ou se désincarne. Ce faisant, il montre qu’il est Dieu et démontre aux hommes qu’en dedans de la matière terrestre dont ils sont faits, il y a une âme, un ‘corps sublime’ impérissable et dont l’ultime habitat n’est pas de ce monde. Certes, Dieu crée le premier homme en le façonnant à partir d’éléments terrestres déjà créés par Lui, Il le crée ‘matière’, mais ayant fait cela et afin de lui donner vie, Il lui insuffle l’âme sans laquelle il ne pourrait vivre. Voici, enfin peut-être, une interprétation qui pourrait s’accorder avec la modernité de nos sciences.

L’Eternel-Dieu façonna l’homme, poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l’homme devint un être vivant (Gn 2, 7. La Bible hébraïque).

Epilogue

Ainsi, dans les évangiles, tout est dit. Il suffit de les lire avec attention. Mais, au terme de notre recherche, quelques questions demeurent sans réponse : Depuis quand ce tombeau était-il enfoui ? Les Croisés et (ou) les Templiers en ont-ils eu connaissance et, dans l’affirmative, ont-ils gardé le secret sur leur découverte ? Ce tombeau est-il bien celui de Jésus et de sa famille ? Des épitaphes par trop précises, telles que "Jésus fils de Joseph" ; "Jacques frère de Jésus" ; 'Mariamne' dont la traduction très aléatoire est "Marie de Magdala" dans le documentaire, ne suscitent-elles pas le doute ?

Quoi qu’il en soit, tout ici étant question de foi, de toute cette affaire il n’y aurait à retenir ‘ni vrai, ni faux’, car rien ne viendra jamais en démontrer l’authenticité. Les A.D.N. de Jésus et de sa famille nous étant absolument et définitivement inconnus, la recherche de compatibilité entre les ossements dans le tombeau de Talpiot, afin de déterminer leur parenté, ne peut en aucun cas démontrer qu’il s’agit bien du tombeau du Christ et de Marie, sa mère.

Une falsification étant toujours possible même à l’époque du Christ, des ossuaires présents dans la tombe de Talpiot à Jérusalem nous ne retiendrons que ce fait troublant : l’écriture très particulière et d’ailleurs non conforme à la tradition hébraïque du nom Mariha, gravé sur l’un d’entre eux. C’est, par sa première lettre M finale rapprochée du mot M (Grandeur) de la prophétie d’Isaïe 9, 6, le seul véritable indice permettant l’hypothèse de son rattachement à la Vierge Marie, la sainte mère de Jésus. Il semblerait d’ailleurs qu’au cours des siècles, cette anomalie scripturaire ait pu offenser certains visiteurs du tombeau et que l’on ait voulu porter atteinte à cette lettre si particulière, tant une brisure en son centre fait penser à un coup de pioche ou de masse donné volontairement. Tentative, heureusement restée vaine, en l'échec de laquelle certains pourront voir le signe d’une protection divine afin que demeure le Mystère de l’Incarnation.

Notes

1) Plusieurs sites sur Internet offrent l'alphabet hébreu accompagné de ses symboles et des chiffres attribués à chaque lettre (Taper : Alphabet hébreu sur l'un des moteurs de recherche).

2) La lettre Aleph de valeur 1 signifie 1000 (Zohar 1, p. 502 : Aleph a l'unité pour valeur numérique et signifie 1000 ; Sander & Trenel , p. 1 : Comme chiffre Aleph marque l'unité, mais Aleph vaut Mille).

3) André Deghaye, Le Nombre du Fils, Préface d'Antoine Faivre, Paris : Dervy, 2007.

4) Bonifacio, En Quête de la Parole Perdue, Paris : Editions Télètes, 1994.

La Bible, Traduction intégrale hébreu – français. Texte hébraïque d’après la version massorétique. Traduit du texte original par les membres du Rabbinat Français, sous la direction du Grand–Rabbin ZADOC KAHN. Tel-Aviv/Israël : Editions Sinaï (nouvelle édition, avec traduction révisée), 1994.

La Sainte Bible. L’Ancien Testament et le Nouveau Testament, Traduction des textes hébreux et grecs par Louis SEGOND. Genève : Société biblique de Genève, 1966.

La Bible. Traduction œcuménique de la Bible. Texte intégral : Ancien Testament, 2 vol. ; Nouveau Testament, 1 vol. Société Biblique Française & Éditions du Cerf, Paris : Le Livre de Poche (coll. La Pochothèque), 1988.

Le Zohar. Tome 1, Préliminaires ; Berechit, Noah, Lekh Lekha. Traduction, annotation et avant-propos par Charles MOPSIK. Suivi du Midrach Ha Neelam, traduit et commenté par Bernard MARUANI, Paris : Verdier (coll. Les Dix Paroles), 1981.

Le Bahir, Le Livre de la clarté, traduit de l’hébreu et de l’araméen par Joseph Gottfarstein. Édition bilingue, Paris : Verdier, 2007.

Dictionnaire de la Bible Hébraïque, MARCHAND ENNERY, éd., Paris : Colbo (coll. Judaïca-poche), 19924.

Dictionnaire hébreu-français, N. Ph. SANDER & I. TRENEL, éd., Genève: Slatkine Reprints, 1995 (éd. originale Paris: 1859).

Dictionnaire [Larousse] français-hébreu, COHN Marc M., éd., Tel-Aviv : Achiasaf Publishing House LTD, 1993.

Mgr. Jean-Michel di FALCO, L’Eglise n’a pas peur de la vérité, communiqué publié en préalable au documentaire " Le tombeau de Jésus " diffusé sur TF1 le 29 mai 2007.

Simcha JACOBOVICI & Charles PELLEGRINO, Le Tombeau de Jésus, Paris : Michel Lafon, 2007.

Roland BERMANN, Voie des Lettres, Voie de Sagesse, Paris : Dervy, 2002.

Jean-Pierre BRACH, La Symbolique des Nombres, Paris : Presses Universitaires de France (Que sais-je), première édition, 1994, octobre. Texte revu et augmenté : Il simbolismo dei numeri. Rome : Arkeios, 1999.

Antoine FAIVRE, ‘Présentation de la Vierge alchimique’, in La Bible, images, mythes et traditions (Danièle Chauvin éd.), Paris : Albin Michel (Cahiers de l’Hermétisme), 1995, 199-215.

Claude TRESMONTANT, Le Christ hébreu, Paris : Albin Michel, 1983.

José BONIFACIO, avec la participation de Philippe DENIS et Garo KARAGUEUSIAN, En Quête de la Parole Perdue, Paris : Editions Télètes, 1994.

Jean PATAUT, Le Sacré à l'épreuve de la Modernité, Préface de Bernard Besret, Paris : Editions du Trigramme, 1996.